[그 사람의 공간] 소리꾼 장사익 집의 窓

북한산·인왕산이 코앞에 한눈에 반해 9년전 이사… 거추장스러운 커튼도 안해

"여기선 저절로 시인이 돼"

"어유, 이건 내 거여." 빚이라도 내서 내 것으로 만들어야겠다는 생각을 한 건 그때가 처음이었다고 했다. 있는 것만 갖고 살고, 없는 건 쳐다보지 않고 살겠다고 맘먹은 반평생 아니었나. 소리꾼 장사익(61)은 2001년 그렇게 살면서 가장 탐나는 물건을 마주했다. 마당 오른쪽엔 북한산 끝자락이, 왼쪽엔 인왕산이 치마폭처럼 펼쳐진 서울 종로구 홍지동 주택. 손만 뻗으면 산자락을 움켜쥘 수 있을 것만 같은 이 집을 둘러본 날 장사익은 침을 꼴깍 삼켰다. "결국 빚을 냈시유. 지금도 비싼 이자 내면서 살지유. 하지만 이것만큼은 누리고 살아야겠다 싶었던 거지유. 이거 하나면 다른 데 돈 하나 안 쓰고 살아도 좋겠다 생각했거든유." 덜컥 집을 샀고, 이사를 왔다. 이때 장사익이 고집 부린 게 하나 있었다. 창(窓)을 가급적 크게 달자는 것. 그리고 커튼은 달지 않겠다는 것이었다. ◆"저 좋은 窓을 왜 가린대유"

장사익은 15년 전만 해도 서울 송파구에 있는 한 고층 아파트에 살았다. 편한 생활에 익숙해져 있었고, 큰 불만이 없었다. 그런데 이상한 일이었다. "어느 날 아침에 일어났는데, 숨이 탁 막히지 머예유. 커튼을 걷고 밖을 내다봤는데 그날 따라 하늘이 뿌옇시유. 아, 이거 안 되겠구나. 초록이 뵈는 데로 당장 옮겨야겠구나, 싶었시유. 그래서 서울 북악터널 근처로 이사 와서 살다가 우연히 이 집을 본 거지유."

- ▲ 거실을 지배하는 창(窓). 다른 장식품은 하나도 없다. 숲과 바위를 바로 곁에 두고 장사익은 천천히 차(茶)를 마셨다. /이진한 기자 magnum91@chosun.com

북한산과 인왕산이 포개진 자리. 산은 금방이라도 이쪽으로 날아들 태세를 갖춘 독수리 한 마리를 연상케 한다. 산꼭대기 위엔 물에 빨아 헹군 것처럼 깨끗한 가을 하늘이 걸려 있다.

집 꾸미는 덴 관심 없었던 그지만 이번엔 달랐다. 일단 시공업체에 "창틀 하나 젤 큰 놈으로 갖다 달라"고 했다. 창살 없는 통유리창으로 정하고, 이중창도 안 달겠다고 했다. 산이 멀어지는 게 싫고 이 좋은 액자를 두 겹으로 겹쳐놓고 보고 싶지 않아서였다.

"공사하는 사람들이 다들 한 마디씩 훈수했시유. 이중창 안 달면 겨울에 힘들다. 창문이 너무 크면 집 꾸미기 오히려 어렵다고. 하지만 지금 보면 딱 이거 아니어유?" 한겨울이 돼도 커튼을 달지 않는 것도 그래서다. "새벽 5시만 되면 일어나라고 햇살이 들이치는데 그 좋은 걸 뭐하러 가린대유."

거실 탁자도 창을 가리는 게 싫어 앉은뱅이로 골랐다. 누가 내다버린 마룻장을 다시 뜯고 먼지를 닦아 말린 다음 조립한 탁자다. 낡아서 반들반들한 오동나무 마룻장으로 만든 이 탁자는 요즘 유행하는 어떤 빈티지 식탁보다 근사했다. "좋아 보여유? 끼워 맞출 땐 고생 좀 해야 되는디?"(웃음)

마당을 손질하기 시작한 것도 이 거실 창으로 내려다보이는 풍경을 좀 더 "내 것처럼" 다듬기 위해서였다. 버려진 에어컨 파이프를 주워다 솟대를 만들었다. 둥글게 구부려 새 모양을 냈다. 여기에 처마 끝에 매달았던 풍경(風磬)을 떼어다 주렁주렁 달았다. 바람 불면 솟대가 마당에서 쟁강쟁강 노래를 한다.

장사익은 창을 열고 그 노래를 듣는다. "바람이 잠잠할 때도 거세게 몰아칠 때도 저 녀석은 노래를 하거든유? 그럼 내가 그래유, '내 목청이 네 부지럼을 따라가려면 멀었구나.'"

◆하늘 가득한 窓, 향수가 가득한 窓

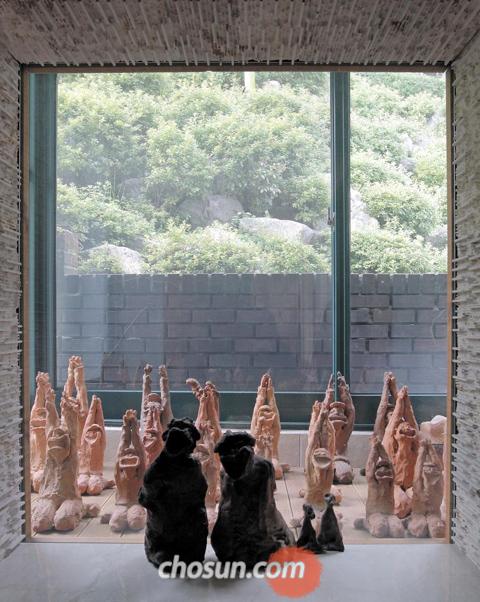

거실로 올라오는 계단참엔 작은 창이 또 하나 있다. 이 창엔 바깥 풍경을 보여주는 기능은 없다. 대신 그 안엔 한 무리의 아이들이 있다. 전남 담양 무월리에 사는 도예가 송일근씨가 빚은 소조 작품 '3학년 5반'. 아이들이 입을 벌리고 손을 높이 들고 일제히 벌을 서는 모양이다. "떠들어서 걸린 녀석들이래유. 볼 때마다 배꼽 빠지게 웃겨서 이렇게 넣어놨시유. 볼 만하지유?"

- ▲ 교실에서 떠들다 벌 서게 된 아이들의 모습을 유쾌하게 빚어낸 조소 작품. 두 개의 창(窓) 사이에 놓아, 갤러리처럼 꾸몄다. /이진한 기자 magnum91@chosun.com

"여기서 시를 읽어유. 죽은 기형도가 쓴 '엄마 걱정'이란 시를 읽고 노래로 불러보기로 맘먹은 것도 여기서니까." 말을 마친 그가 잠시 눈을 감고 그 노래 일부를 들려줬다. '열무 삼십 단을 이고 / 시장에 간 우리 엄마 / 안 오시네, 해는 시든 지 오래 / 나는 찬밥처럼 방에 담겨 / 아무리 천천히 숙제를 해도 / 엄마 안 오시네.' 노래를 부르는 그를 등지고 햇살이 창 유리로 쏟아졌다. 눈을 뜬 그가 배시시 웃는다.

"여기 있으면 이렇게 저절로 시인이 되는 것 같기도 허고. 내 노래도 그렇게 저절로 솔솔 풀리네유." 장사익은 오는 27~28일 서울 세종문화회관 대극장에서 열리는 소리판 '역(驛)'에서도 노래 '엄마 걱정'을 부른다. 이번 공연엔 기형도 어머니도 그의 노래를 들으러 온다고 했다.

●장사익은

1949년 충남 광천생. 상고·야간대학 졸업 후 15개 직장을 다니다 45세에 가수로 데뷔했다. 스스로도 “사회에 적응하는 게 아직도 제일 어렵다”는 사람. 생업을 그만두고 1993년 태평소를 배웠고, 1994년 홍대 앞 예극장에서 첫 소리판 공연을 벌였다. 무명 가수 공연에 이틀간 800명이 찾아왔다. 1995년 1집 ‘하늘 가는 길’ 이후 지금까지 음반 6장을 냈다. 느닷없이 가슴을 치는 목소리, 틀도 규칙도 없는 창법이 특징. 2007년엔 미국 뉴욕·시카고·워싱턴을 돌며 공연했다.